子供の頃、色鉛筆は消えなくて不便だなぁと思っていました。これが、消えるようになったら彩色ではみ出したり、間違えたりしてもリカバリーできるのにと考えていたのです。これができないために、僕は色つけに最新の注意を払って作業していました。

まずは、境界線部分を神経をすり減らして彩色します。そのあとで、他の部分にとりかかります。でも、その方法を取ると境界線部分だけがどうしても色濃くなってしまうので、バランスが悪いことがあるのです。子供心にストレスに感じていました。

- 色鉛筆が消える消しゴムが開発される

- 消しゴムで消せる色鉛筆が開発される

- デジタル化して色鉛筆での手作業はなくなる

- コラージュなど技法で彩色を回避する

こんなことが思い浮かぶのですが、1番と2番が開発された今では(1番はイマイチ納得する消え味でないことが多いですが)3番に行く前に、4番を試行錯誤して楽しく彩色したりデザインしたりしたいものですね。機会があるなら工夫してみましょう。

今日はそんなイントロからスタートして、この文房具ブログを展開していきますね。

TODOの消し込みに使ってました

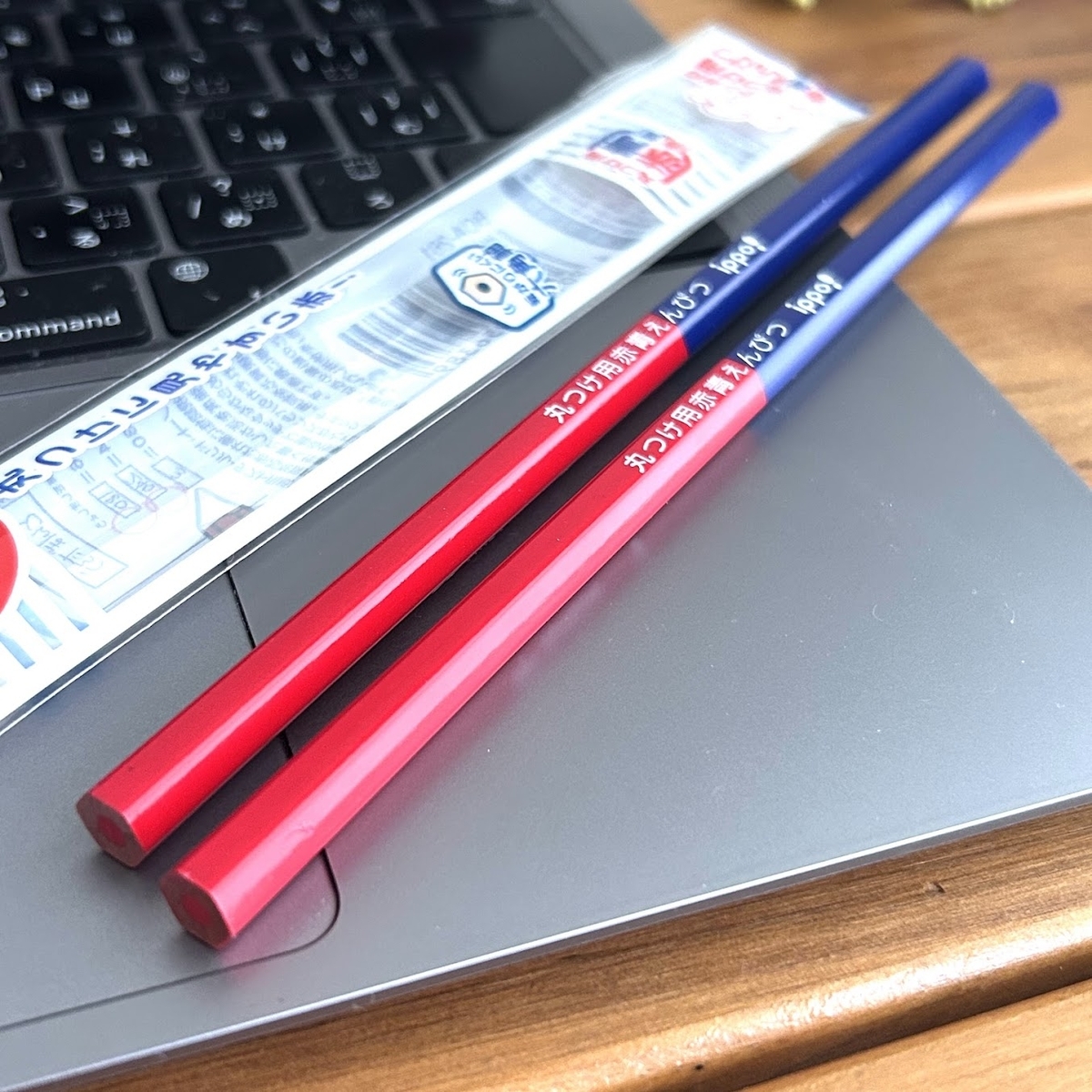

僕は社会人になってからですが、この赤青えんぴつをTODOの消し込みに使っていました。青の方はほとんど使っていなかったです。その日の朝にやろうと決めたことを、やり切って赤鉛筆で消し込みする。そして、全部終わったら帰ると決めていました。

しかしながら、そのTODOがその日のうちに解消されることなどほとんどなかったのです。そもそも目標設定と仕事の進め方が悪かったのですが、その頃の僕は何もわかっていなかったから仕方ないですね。教えてくれる人もいなかったものですから。

でも、この赤鉛筆の朱色の色合いが僕のモチベーションをアップさせていたことには間違いありません。いまでも、多くの小学生たちがこの文房具を使っているそうなので、色合いがどんな影響を与えているのかインタビューしてみたいですね。

100点を取ったことある?

みなさん、学校のテストで100点を取ったことありますか。いくら得意分野でも、100点を取るのは至難の技ですよね。小学校の頃は、自分は頭が悪いと信じていたので100点満点など夢のまた夢でした。勉強の仕方も悪かったんですよね。

僕のような人間が100点取れるならテストとして成立しないだろうくらいに思っていました。しかしながら、中学生の時に社会かなにかで100点をもらえたのです。あれ?もしかして、僕ってやればできる人なのかもと自信を持ちました。

子供の頃に戻れたら、しっかりと対策勉強して100点を目指します。その時には、相棒としてこの「赤青えんぴつ」をペンケースに入れておきます。

サブブログに書いた記事です

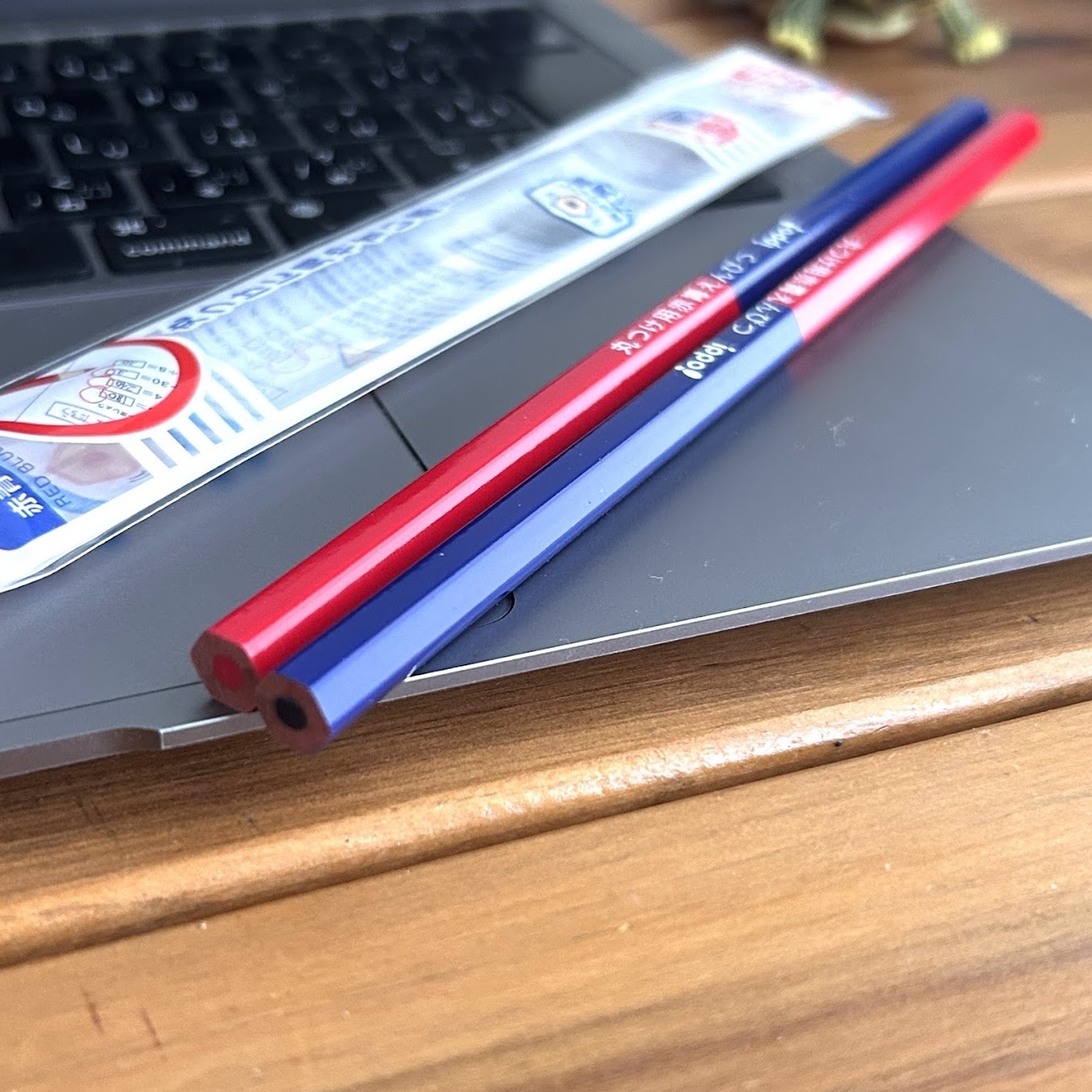

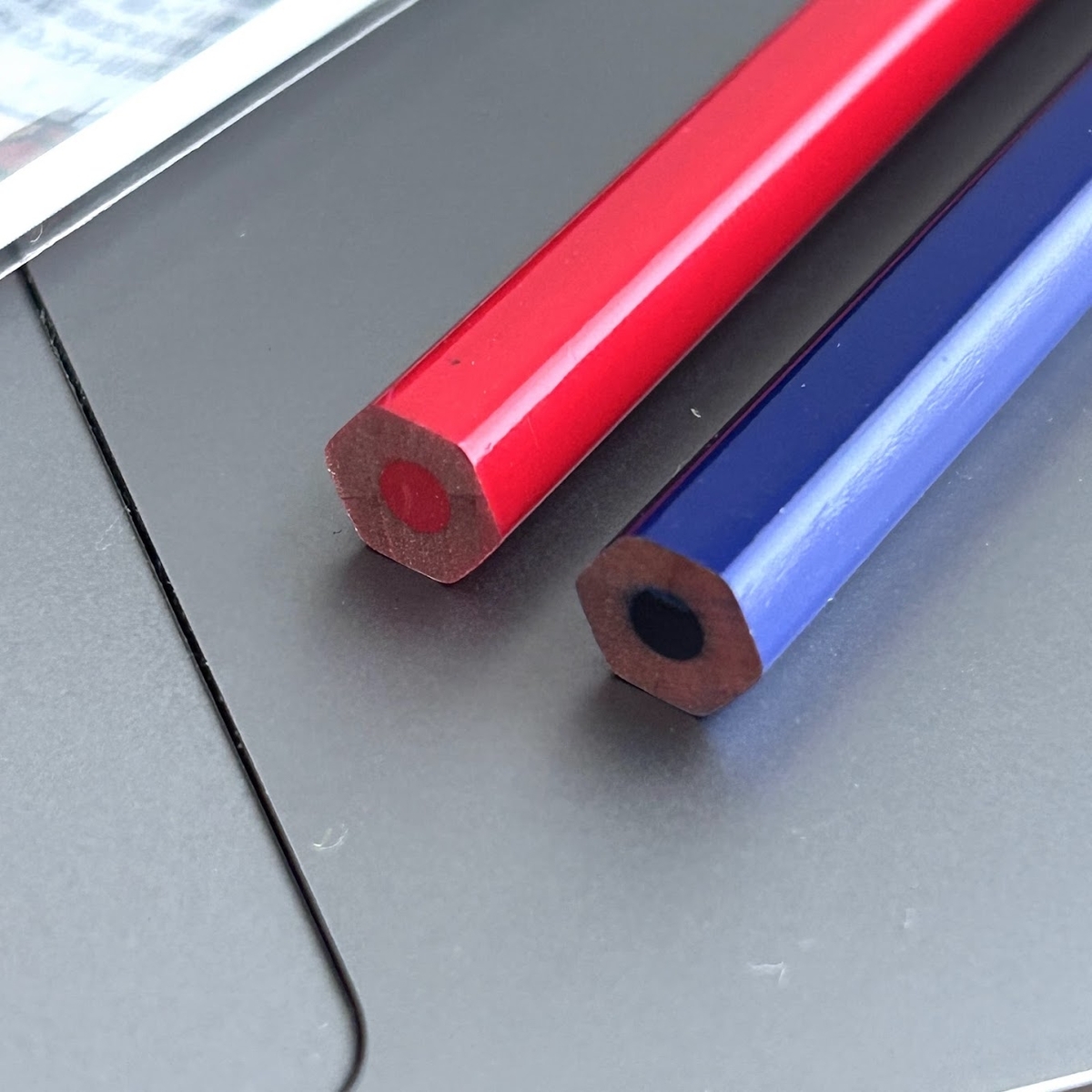

もともとの色鉛筆は、タルクや顔料などで構成されていたため、芯がやわらかくて折れやすいものでした。そのため、通常の鉛筆よりも芯を太くする必要があったのです。

ところが、六角軸の鉛筆では、芯の位置によって周囲の木の厚みが均一にならず、強度が不足してしまいます。特に芯と辺の中央部分の距離が短くなることで、芯にかかる力が偏り、より折れやすくなってしまうのです。

この問題を解決するために、芯を包む木の厚みを均一にできる円形軸が採用されるようになりました。つまり、円形軸は芯を守るための必然的な形だったのです。

しかし最近になって、芯そのものの強度が大幅に向上したことで、細い芯でも折れにくくなり、六角軸の色鉛筆が実現可能になりました。最初、六角形の赤青えんぴつを見た時には、その精悍なスタイルに感動しましたからね。これからも活躍して欲しいです。

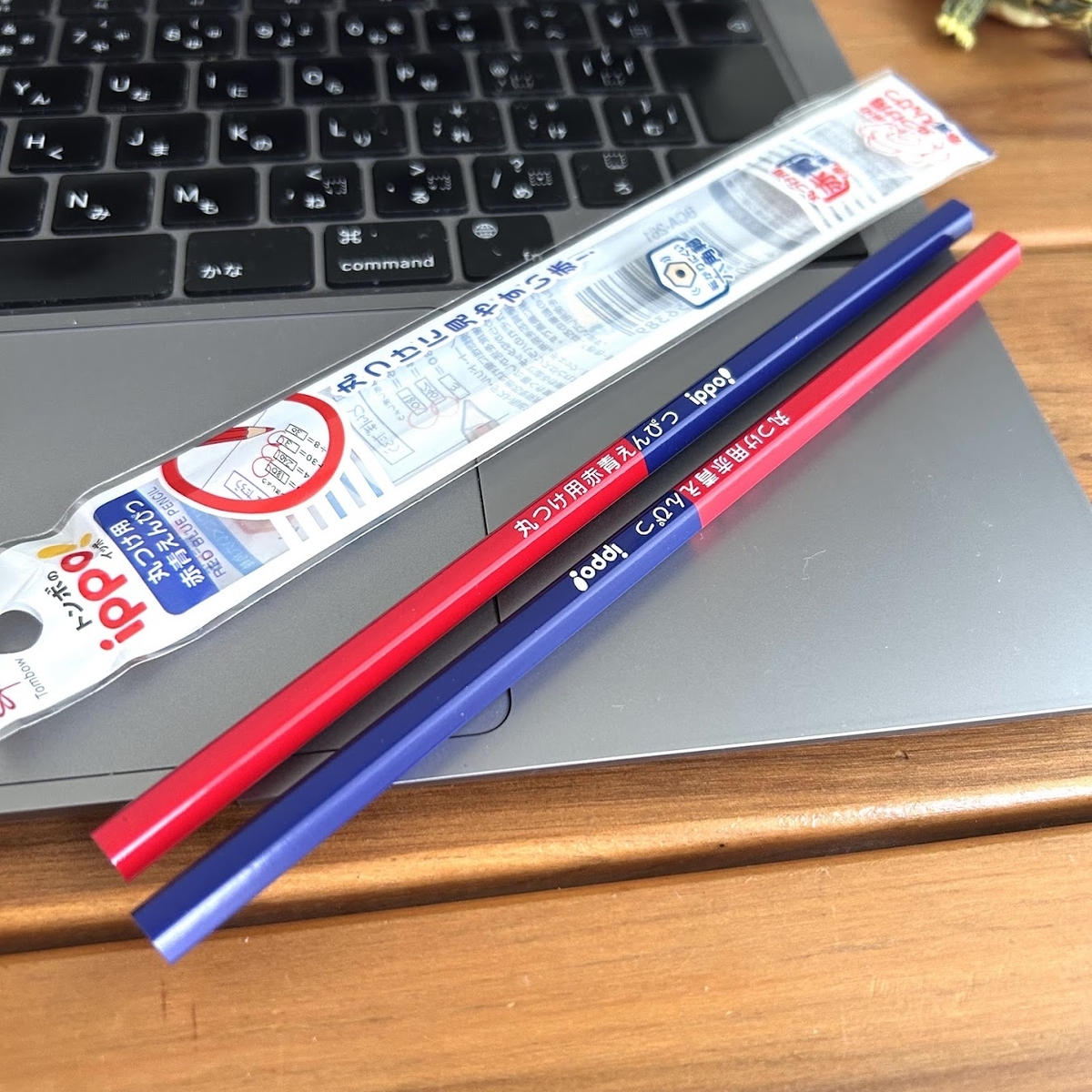

この文房具が欲しい方はこちらから

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。読者の方々に感謝です。これからも、この文房具ブログの応援をよろしくお願いいたします。