第106回文房具朝食会@名古屋を開催レポートの続きです。カメラの調子が悪くて、ピントがボケボケでした。写真がなくて本当に申し訳ありません。この撮影技術をカバーするのは、新しいカメラしかないと思います。

次に買うカメラはどんなのが良いのかなぁ?今の売り出し中のカメラなら、何を買っても大丈夫だと思いますけどね。大掃除をして押入れがひとつ空いたので、撮影ルームを作るチャンスなんですよね。このタイミングは逃せません。

素敵な写真、素敵な言葉、そして素敵な構成。これにちょっとしたキャラクターのエッセンスを振り掛ければブログは無敵です。そんなことを考えつつ、第106回の文房具朝食会@名古屋「年末文房具忘年会!」のレポを書きますね。

では、昨日のブログの続きでいきます。

エンジニアの中村さんもペンケース公開してくださいました

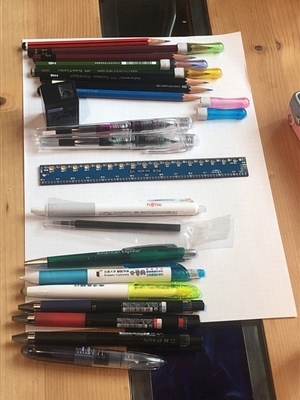

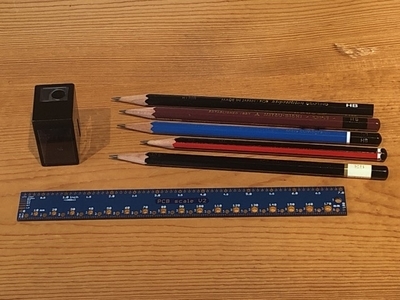

中村さんはエンジニアらしくペンケースの中身もこだわりあるものばかりです。鉛筆を五本も持っている。メーカーが違うと書き味も全然違うんだそうです。そんな鉛筆好きの中村さんが押している鉛筆削りがこちらです。

鉛筆削りの刃が凄くて、スムーズに削れるそうです。これで鉛筆を削ったら、他のもので削るのが嫌になるくらい癖になるそうですよ。¥1000程で買えるので、これは本当にお買い得商品とのこと。試す価値ありますね。

この鉛筆削りは「中島重久堂」というブランドの商品です。

最初の画像にある定規、気になりますよね。とあるクリエーターの手作りでクリマで購入したそうです。電化製品の基盤をベースにして作ってあるそうなので、見ているだけでワクワクします。こういうのが遊び心っていうんですね。

Maikoさんが持ってきてプレゼンしてくれたのは、シャープペンです

彼女は職場で結構なストレスを抱えていたそうなんですが、高性能シャープペンシルを購入して使うようになってから、文房具に対するストレスが軽減され、それと一緒にそれまで抱えていたストレスも軽減されるようになったそうです。

これは良いものを使う効果なんですよね。僕自身も経験があるんですけど、文房具にこだわりを持って会社の備品文房具から卒業すると、自分の眼の前に起こる事象を他の人のせいにせずに自分の責任であると捉えるようになるのです。

そしてその問題解決するためには何をしたら良いのか考えるようになるんです。ストレスなく字を書き続けるためには「クルトガ」や「デルガード」に投資しても惜しくない、そう思えるようになるんです。好循環なんです。

大竹さんは「ロケット鉛筆」懐かしいです!

お子さんが塾で月謝を払うともらってくる「ロケット鉛筆」。息子さんが使わないから大竹さんはこの筆記具を大事に使ってみえるというか、一番使用頻度の高いものになってしまったそうです。そういうの良いですよね。

僕の小学生の頃、爆発的に流行した「ロケット鉛筆」僕も買ってもらって、何度も何度も芯を循環させて遊んでいました。それほど書きやすいという感じはなかったのですが、鉛筆削りを使わなくていい便利さが僕らを惹きつけたのです。

このタイプはちょっと短めで書きやすいです。今では文房具店ではみかけなくなりましたが、ファンシーコーナーなどで売ってますよね。こういう息の長い文房具には、生き残る理由があるんでしょうね。とても興味深いです。

前田さんはストレスフリーのボールペンです

このボールペン、あまり見たことないですよね。パイロットから出している「パティント」というんです。このボールペンはクリップの耐久性を重視して開発されたものなんです。ネーミングからしてすごいですよね。

前田さんは「ノック式のボールペンで書いて芯がちゃんと収納されたか確認するのが面倒。このペンは音でそれがわかるから良い!」とおっしゃられてました。いちいち確認しなくて良いのは作業効率があがりますからね。

とっても良いと思います。

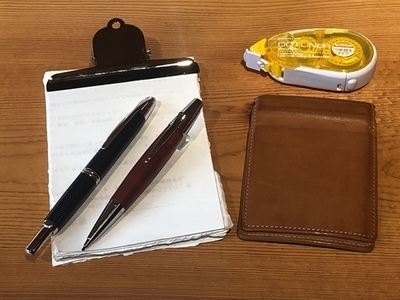

松岡くんは「書く」に拘ったアイテムを紹介してくれました

なによりも使い込んだ革の経年変化具合をみてあげてください。ここまで使ってあげたら、革細工も喜びますよね。松岡くんのお尻のポケットにいつも常備されていて、丸みまでついています。色も良い具合に変化してますね。

しっかりメモを取ろうという彼の姿勢そのものです。このメモの革カバーはNo Detail is Small さんのオリジナルなんですよ。とっても使いやすいので僕も愛用しています。

ペンコのクリップも昔から姿が変わらないですが、挟んだ紙をベリっと破れるので便利だということ。僕はいちいちクリップを開けて紙をだしていたので、破ってしまったほうが合理的かもしれないなぁ。早速試してみます。

毎回皆さんにプレゼンしていただくのですが、本当に面白いですね。人それぞれの考えがあって、それにマッチした文房具があります。そのニーズに応えていくのが進化なんでしょうね。この話を聞くのが文房具朝食会の醍醐味ですから。

最後は全員で集合写真を撮って終わりました。

今年もコツコツ続けていきますので、よろしくお願いいたします。

最後まで読んでくださいまして、ありがとうございます。感謝です。